Ernesto Olivero e don Luigi Ciotti: come convertire il negativo in positivo

Il nostro viaggio tra i protagonisti di santità sul suolo di Torino si conclude con due testimoni viventi che negli ultimi decenni, con stili diversi ma complementari, hanno illuminato e tuttora illuminano con il loro impegno evangelico la vita sociale della città, dell’Italia e non solo.

“Arsenale della Pace”. Sembra un’espressione paradossale, eppure così è stato chiamato da Ernesto Olivero un vecchio e degradato edificio militare nel cuore di Porta Palazzo, il quartiere dei santi sociali di Torino. L’arsenale fu infatti affidato nel 1983 a Ernesto che, sulla spinta della profezia di Isaia (2,4), lo avrebbe ‘convertito’, da strumento di guerra, a fabbrica di produzione della pace, “monastero metropolitano, porta aperta 24 ore su 24, 365 giorni all’anno” con ramificazioni in tutto il mondo. L’Arsenale della Pace è un centro di accoglienza per i poveri, un luogo in cui trovare gratuitamente rifugio per la notte, pasti e cure mediche, un ‘hub’ di raccolta e redistribuzione di risorse materiali e spirituali per i più disagiati, in cui innumerevoli volontari offrono il proprio tempo e le proprie energie a innumerevoli altre persone in difficoltà.

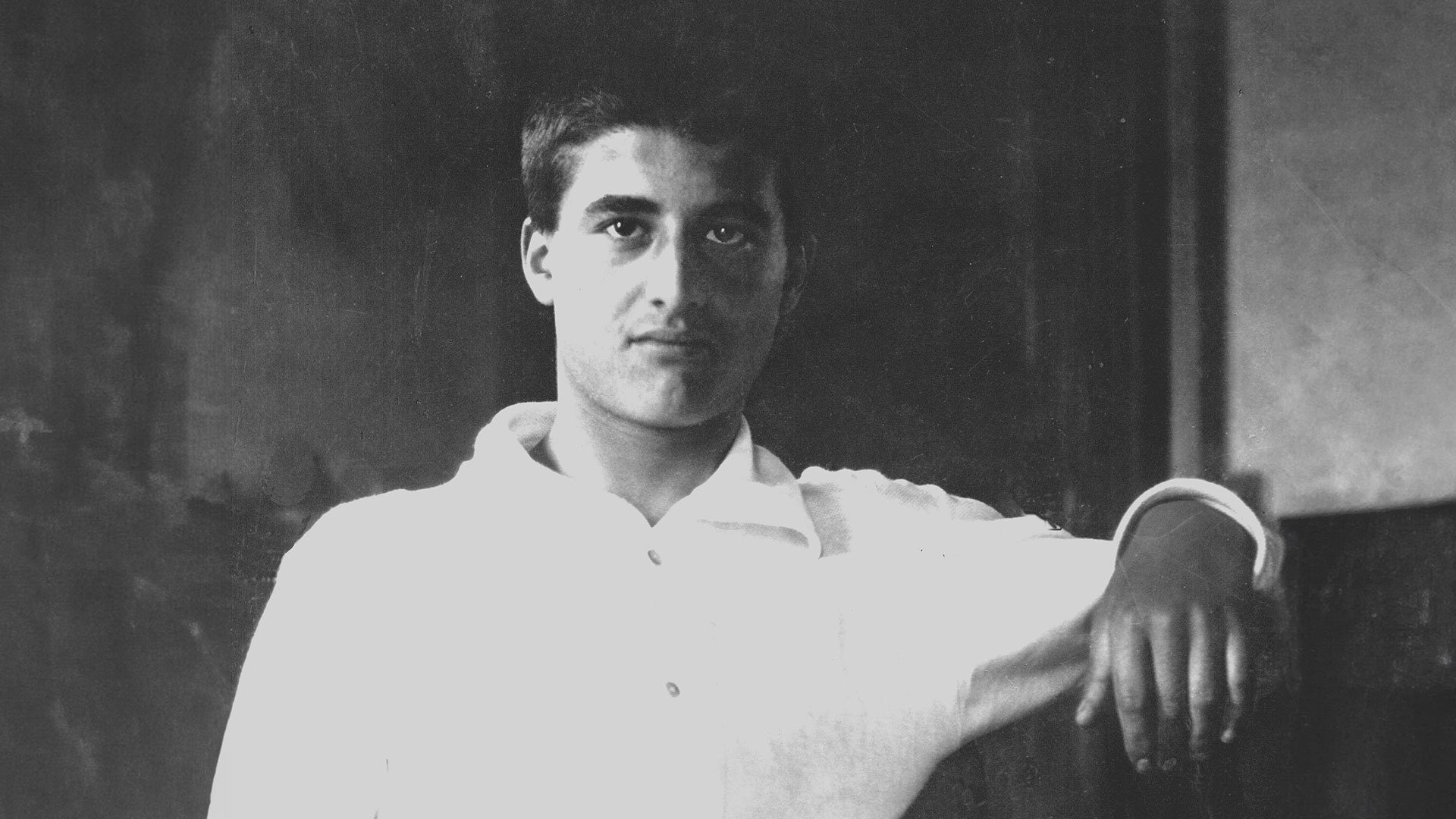

L’avventura comincia a metà degli anni ’60, gli stessi anni in cui prendono vita le prime iniziative di don Ciotti. È il 1964, Ernesto ha 24 anni e, insieme con la futura moglie Maria ed alcuni giovani decisi a condividere i suoi progetti, fonda il “Sermig”, Servizio Missionari Giovani. Scopo dell’iniziativa è quello di combattere la fame nel mondo tramite opere di giustizia, la promozione dello sviluppo e la solidarietà verso i più poveri. Negli anni il Sermig, la cui sede principale è proprio l’Arsenale della Pace, diventerà il centro di irradiazione di iniziative di solidarietà e di pace in Italia e all’estero grazie alla visione universalistica di Ernesto e alla sua capacità di interloquire direttamente con le più influenti personalità politiche e religiose sulla scena nazionale e internazionale. Sostenuto da presidenti della Repubblica, incoraggiato nella sua opera da Paolo VI, amico personale di Madre Teresa di Calcutta e di Giovanni Paolo II, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile per il suo servizio verso gli ultimi, candidato più volte al Premio Nobel per la Pace, nominato Servitor Pacis dalle Nazioni Unite, riconosciuto come uomo di pace in Giordania e Israele e altro ancora, Ernesto è stato più volte chiamato dai potenti a svolgere la sua azione pacificatrice. Non ultimo, grazie all’accoglienza del Sermig e all’incontro con Ernesto, il famigerato bandito Pietro Cavallero, che con le sue rapine criminali insanguinò gli anni ’60, si convertì a Cristo sconfessando il passato e chiedendo perdono. Oggi più che mai, in questo tempo di conflitti, la profezia di Isaia incarnata da Ernesto Olivero rivela la sua urgente attualità.

Così come urgente e sempre attuale si manifesta l’opera di Luigi Ciotti (1945), iniziata nel 1965 con il sostegno di Michele Pellegrino, l’indimenticato arcivescovo di Torino, lo stesso che incoraggiò i primi progetti di Ernesto Olivero e che vide in Luigi, ordinato sacerdote nel 1972, il futuro ‘prete di strada’ capace di riscattare gli ultimi, gli scartati. Da subito, infatti, don Ciotti si dedicò all’accoglienza delle persone in difficoltà, dei tossicodipendenti innanzitutto, incontrati nei luoghi in cui la droga si diffondeva creando emarginazione, sfruttamento e degrado. Nasce così il Gruppo Abele, la cui missione non è soltanto la presa in carico degli emarginati, di quanti non trovano una dignitosa collocazione nella società, ma è anche la promozione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione, di pressione sulle istituzioni perché si impegnino con iniziative politiche e legislative ad affrontare e risolvere il disagio sociale.

Don Ciotti bene incarna l’ideale di carità che si fa politica, secondo l’insegnamento di Paolo VI, di carità cioè che non si limita a mitigare gli effetti dell’emarginazione, ma che si impegna a individuarne le cause per eliminarle all’origine. Si affiancano così, alle azioni del Gruppo Abele ‘sulla strada’, iniziative editoriali, centri studi, attività di ricerca, pubblicazioni, corsi di formazione per operatori sociali, mobilitazioni pubbliche che portano, ad esempio, alla formulazione della prima legge italiana non repressiva sull’uso di droghe, e così via. Nel frattempo, il raggio d’azione del Gruppo si allarga dalle dipendenze da stupefacenti alle dipendenze in genere, alcool e gioco d’azzardo, alle vittime di tratta, alla prostituzione e all’integrazione dei migranti, situazioni il cui denominatore comune è la riduzione delle persone in forme più o meno evidenti di schiavitù.

Ma tutto ciò non basta ancora, perché i fenomeni fin qui descritti hanno nella criminalità organizzata il loro centro di origine e di controllo. Lì occorre quindi intervenire. Ecco allora la nascita di Libera, che dal 1995, dopo le terribili stragi di mafia in Sicilia del 1992, si propone come punto di riferimento per innumerevoli organizzazioni nazionali e internazionali per la lotta contro la mafia nelle sue diverse articolazioni. L’obiettivo, attuale ora come allora, è quello di promuovere un cambiamento culturale e sociale che, a partire dalla sensibilizzazione delle giovani generazioni, conduca ad una mutazione di costume che elimini dall’origine il consenso alle logiche mafiose. Anche qui, come già per le tossicodipendenze, l’azione di Libera verso le istituzioni porta all’approvazione della legge sull’utilizzo sociale dei beni confiscati, ‘convertendo’ beni illecitamente posseduti in risorse per la crescita dei territori interessati.

L’azione di don Ciotti non si ferma qui. Innumerevoli altre iniziative scaturiscono dalla sua traboccante personalità. Così come innumerevoli sono gli attestati pubblici in suo onore di istituzioni, associazioni, università, media, che con premi, cittadinanze onorarie, lauree honoris causa, trasmissioni, ecc. testimoniano il valore di un uomo che ha fatto del Vangelo la fonte prima e il motore di cambiamento e riscatto per tante situazioni di ingiustizia e di degrado.

Autore: Luca Robino – Foto: SERMIG